- „Doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied!“ Der Weintrinker in der Musik

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Neben der Unmenge an Trinkliedern existiert seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart hinein eine schmale, jedoch äußerst interessante Liederkategorie, die nicht dazu geschaffen wurde, das Trinken zu begleiten, sondern sich distanziert mit diesem Thema auseinandersetzt. Diese Reflexionslieder zeichnen sich grundsätzlich durch eine intensive Korrespondenz zwischen musikalischer Form und textuellem Inhalt aus: Musik und Text verschmelzen zu synästhetischen Kunstwerken, die gerade die Untiefen des Weintrinkens erkunden und in philosophische Reflexionen umwandeln.

So verschieden Oswald von Wolkenstein, die Erste Allgemeine Verunsicherung und Gustav Mahler auch sein mögen: Ihre Reflexionslieder über den Wein vereint eine philosophische Tiefe, die unter der Oberfläche scheinbarer Trinkbanalitäten zum Vorschein kommt.

- „Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis“. Trinken als Freundschaftspraxis und Gedenken

Vortrag mit Musik, ca. 90 min.

Gemeinsam anzustoßen ist in freundschaftlicher oder familiärer Umgebung so selbstverständlich, dass leicht übersehen wird, dass man dabei einer jahrtausendealten Trinktradition beiwohnt, die ihre Wurzeln in nichts Geringerem als Tod, Auferstehung und ewigem Leben hat.

Im gemeinsamen Trinken kann der Fremde zum Freund werden, der Abwesende präsent sein und der Tote zum Leben erweckt werden. Als Zeugen dafür stehen Platon, Christus und Johannes. In frühneuzeitlichen Erzählungen wird das Freundschaftstrinken oft als „Johannesminne“ behandelt und entfaltet dabei eigentümliche Kräfte, die sogar den Teufel höchstpersönlich in die Flucht schlagen können.

- (Un-)Treue Figuren. Paradoxe Tugend im Nibelungenlied

Vortrag, ca. 90 min.

Unzweifelhaft ist Treue das zentrale Konzept, das im Nibelungenlied verhandelt wird. Das Nibelungenlied strotzt geradezu vor überaus treuen Figuren: Kriemhild, die ihrem Ehemann Siegfried auch über dessen Tod hinaus die Treue hält; Rüdiger, der seinem Lehnsherrn Etzel und seiner angeheirateten Familie – den Burgunden – gegenüber bis in den Tod treu ist; Hagen, der seinem König Gunther so treu ergeben ist, dass er auch dessen Tod in Kauf nimmt. Diese Schlaglichter zeigen bereits, dass die Treue im Nibelungenlied eine gezielt zweischneidige Sache ist: Der Epos führt eindrucksvoll eine der Zentraltugenden des hochmittelalterlichen Hofs geradezu analytisch in all seinen Aporien und Abgründen vor und transportiert für sein historisches Publikum vor allem eine Botschaft: Maßlose Treue verwandelt sich in Untreue und führt in die Katastrophe.

- Ars Musica. Mittelalterliche Musik zwischen Mathematik und Physik

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Was ist Musik im Mittelalter? Jedenfalls nicht Musik, so lautet – etwas grob gezeichnet – die Antwort der Forschung. Unser moderner Musikbegriff unterschiedet sich fundamental von der mittelalterlichen musica, die deutlich mehr mit Mathematik und Physik zu tun hat als mit Bach oder den Beatles. Und dennoch gibt es unbestreitbar auch mittelalterliche Klangereignisse, die wir selbstverständlich als Musik identifizieren – eine reizvolle philosophisch-ästhetische Knobelaufgabe.

- Artus spielen – Arthurische Gesellschaftsspiele in Mittelalter und Moderne zwischen Spaß und Ernst

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Identität verwandeln sich auf Mittelaltermärkten oder auch im LARP-Bereich (live action role playing) durch Gewandung, eine „mittelalternde“ Sprache und „authentischen“ Handlungsskripten in die Rollen von Artus und seinen Rittern der Tafelrunde. Was gegenwärtig eher als letztendlich belangloses Hobby erscheint, hat eine lange Geschichte, die überraschenderweise bereits im Mittelalter selbst beginnt: Schon im 15. Jahrhundert schlüpfen Bürger und Adelige in die Rollen ihrer fiktionalen Helden und gestalten unter dem Titel „Tafelrunden“ Schaukämpfe, und Kaiser Maximilian I. lässt sich einen Abenteuerroman mit sich selbst in der Hauptrolle dichten. In der Moderne schließlich wird der Artus-Mythos nochmals relevant bei der Gründung der Zelter’schen Liedertafeln, bei denen „singende Ritter“ die Tafelrunde nachstellen – und den modernen Männerchor begründen.

- Das Schwanken des Heiligen. Jesus und Petrus in biblischen und außerbiblischen Schwankerzählungen

Vortrag mit Performance, ca. 120 min.

Die Literaturgeschichte seit dem Mittelalter ist voller witziger Geschichten von Jesus und Petrus, humorvolle Legenden, die Menschliches und Göttliches oftmals als Allzumenschliches und Allzugöttliches gegenüberstellen und aufeinander prallen lassen.

Die Würde und der Ernst des Heiligen verleitet schnell dazu, diese heiteren Schwänke im günstigsten Fall als Belanglosigkeiten, im schlimmsten Fall als Anstößigkeiten zu verstehen; dabei aber würde man übersehen, dass schwankhafte Strukturen dem Heiligen – und speziell Jesus und Petrus – bereits in der Bibel eigen sind. Das schwankhafte Erzählen entpuppt sich dabei als weitaus mehr als eine humorvolle Belanglosigkeit: Es formt Denkfiguren, die die zentralen Ambiguitäten des christlichen Glaubens – wahr Mensch und wahrer Gott, Verdammnis und Vergebung, Zweifel und Gewissheit – von beiden Seiten zugleich beobachtbar machen. Auf diese Weise führen Schwänke bei näherer Betrachtung auf unterhaltsame Weise schnell in die Tiefen theologischen und ethischen Denkens.

Im Vortrag sollen schwankhafte Strukturen in biblischen Erzählungen aufgedeckt werden, um von dieser Perspektive aus auch außerbiblische Schwänke um Jesus und Petrus als gewitzte Beiträge zu einer Rede von Gott und den Menschen zu beleuchten: Im Schwanken des Heiligen wird oft genug das Heil selbst erst sichtbar.

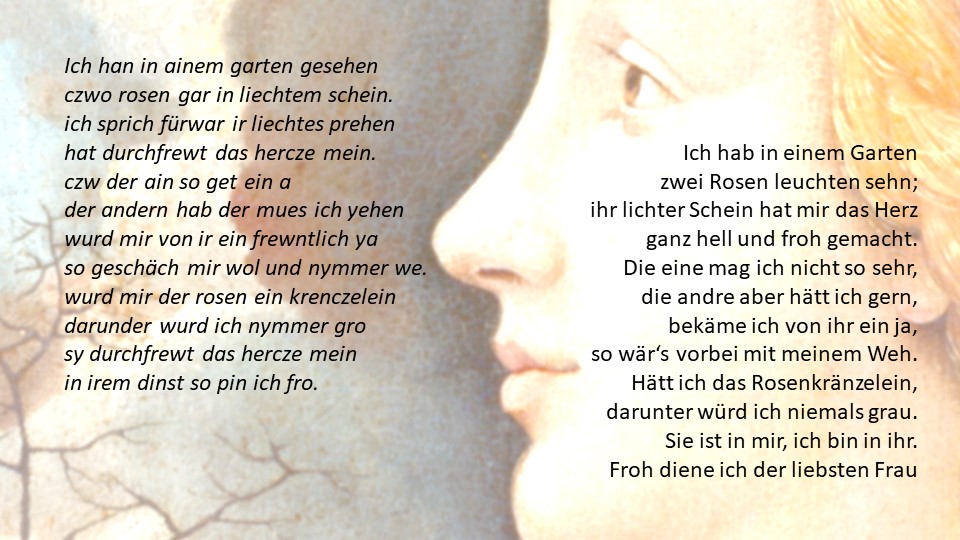

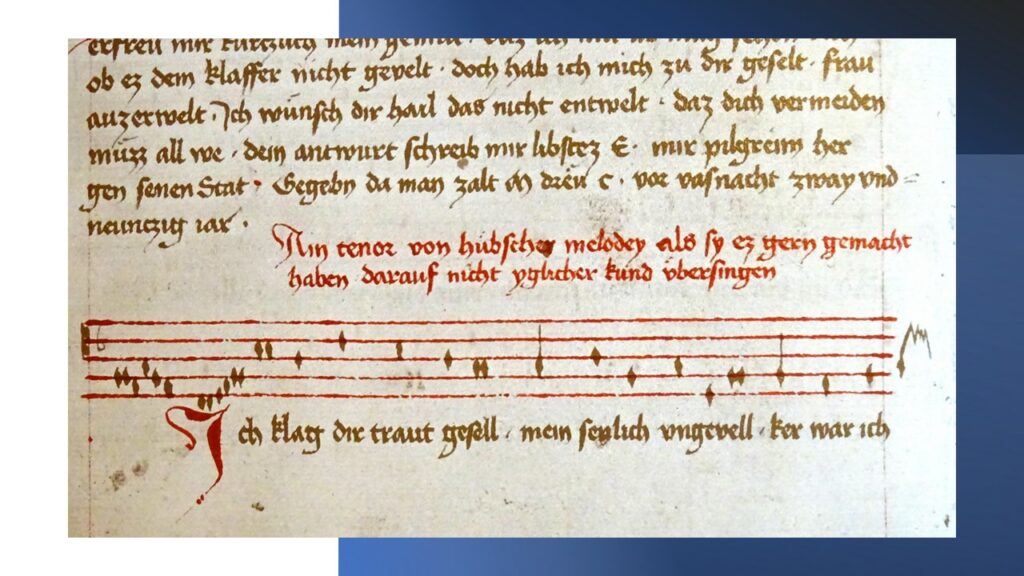

- Der Mönch von Salzburg – weltliche und geistliche Lieder aus dem Mittelalter

Konzert, ca. 90 min

Der Mönch von Salzburg gehört zu den produktivsten und faszinierendsten Dichtern des Mittelalters: Über 50 geistliche Lieder sind von ihm in über 100 Handschriften überliefert, aber etwa ebenso viele weltliche Lieder können ihm zugeschrieben werden. Der Mönch erweist sich zum einen als ein religiöser Liederdichter erster Güte, der vor allem Maria mit einzigartigen Sprach- und Musikkunstwerken lobt; zum anderen aber ist er ein intimier Kenner der ganz und gar irdischen Minne, die er in seinen weltlichen Liedern besingt.

- Der Mönch von Salzburg. Mittelalterliche Musik – Ein unvermeidliches Missverständnis?

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Der Dichter und Musiker, von dem uns die meisten Minnelieder in den meisten Handschriften überliefert sind, ist der sogenannte „Mönch von Salzburg“. Bei diesem überaus fruchtbaren Dichterkomponisten aus dem späten 14. Jahrhundert ist der (Über-)Name Programm: Ziemlich genau die Hälfte seines Oeuvres besteht aus weltlichen Liedern, in der Regel mit Minnethematik; die andere Hälfte besteht aus geistlichen Lieder. Der Unterschied ist auch deutlich musikalisch zu hören – oder verhören wir uns da, weil wir unsere modernen Hörgewohnheiten nicht aufgeben können?

- Der Rebensaft zwischen Nahrungsmittel, Gott und Teufel: Wein in der Vormoderne

Vortrag mit Musik und Performance, ca. 60 min.

Wein ist in der Vormoderne tatsächlich Grundnahrungsmittel, nicht aber aufgrund der angeblichen Trinkfreudigkeit des Mittelalters: Oftmals ist das Wasser bakteriell belastet, so dass der Wein eine gesunde Alternative darstellt. Neben dieser diätetischen Bedeutung ist der Wein aber auch denkbar intensiv aufgeladen: Priesterlich geweiht wird er zu Gott höchstselbst, doch auch der Teufel verführt mit ihm so manchen Ehrenmann zur Sünde. Die literarische Inszenierung des Weins oszilliert zwischen diesen Polen und gibt uns einen – auch heute noch höchst vergnüglichen – Einblick in das wohl schillerndste Getränk abendländischer Kultur.

Der Vortrag beinhaltet auch die Lesung des mittelhochdeutschen Märes „Der Wiener Meerfahrt“, das eine kollektive Weineskalation im Wien des 13. Jahrhunderts schildert.

- Der Schwanritter als literarische Legitimation von Herrschaft

Vortrag mit Musik, ca. 60 min.

Bekannt wurde der Schwanritter-Stoff durch Richard Wagners Oper „Lohengrin“ als fulminantes Manifest einer romantischen Beziehungstragödie. Doch der Stoff wird schon im Mittelalter wirkmächtig: In Konrad von Würzburgs Erzählung „Der Schwanritter“ wird das historische Problem der legitimen Herrschaftsnachfolge nach dem Tod Gottfried von Bouillons um 1100 in Jerusalem literarisch verhandelt. Am Ende steht ein Geheimnis. Warum und wie wurde die Erzählung dennoch von ihren Auftraggebern – den Grafen von Geldern – als ganz reale Herrschaftslegitimation genutzt?

- Der Untergang des Hauses Usher. Ein Abend mit Edgar Allan Poes Gitarre

Vortrag mit Musik und Performance, ca. 90 min.

Edgar Allan Poe bezieht bei seiner wohl berühmtesten Gothic Novel auch die Musik zentral mit ein: Laute und Gitarre spielen nicht nur inhaltlich eine wichtige Rolle, sondern sind auch die Grundlage für einen naturwissenschaftlichen Subtext, der die gesamte Erzählung durchzieht und nicht zuletzt ihren Grusel begründet. Parallel dazu verflechtet Poe in seinen gruseligen Arabesken auch komische Komponenten, die in angenehmer Spannung zu seiner meisterhaften Erzeugung kosmischen Grauens stehen.

Der Vortrag, der die musikalischen und physikalischen Hintergründe von Poes Gothic Novel aufzeigt, beinhaltet auch die dramatische Lesung der kompletten Geschichte.

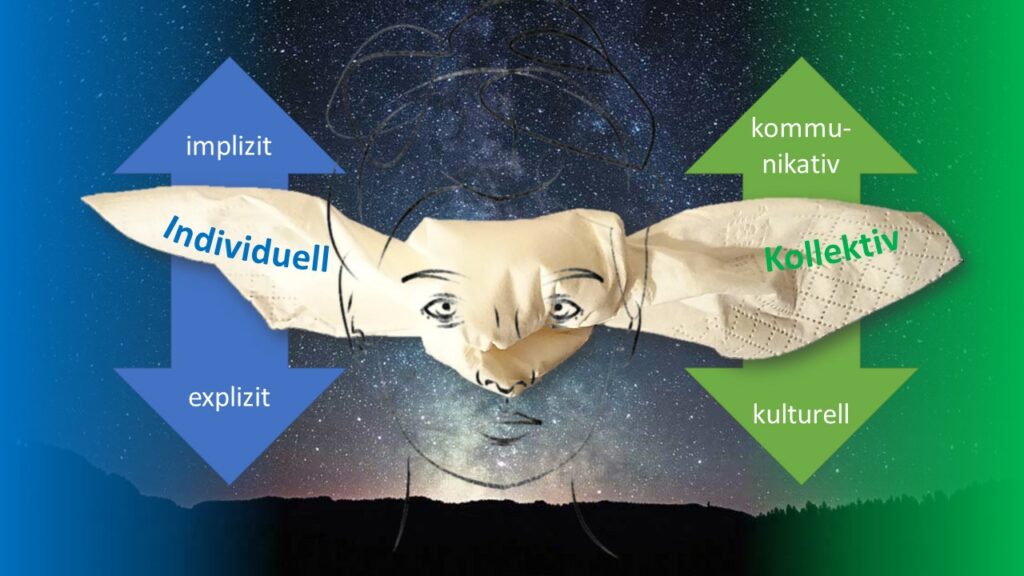

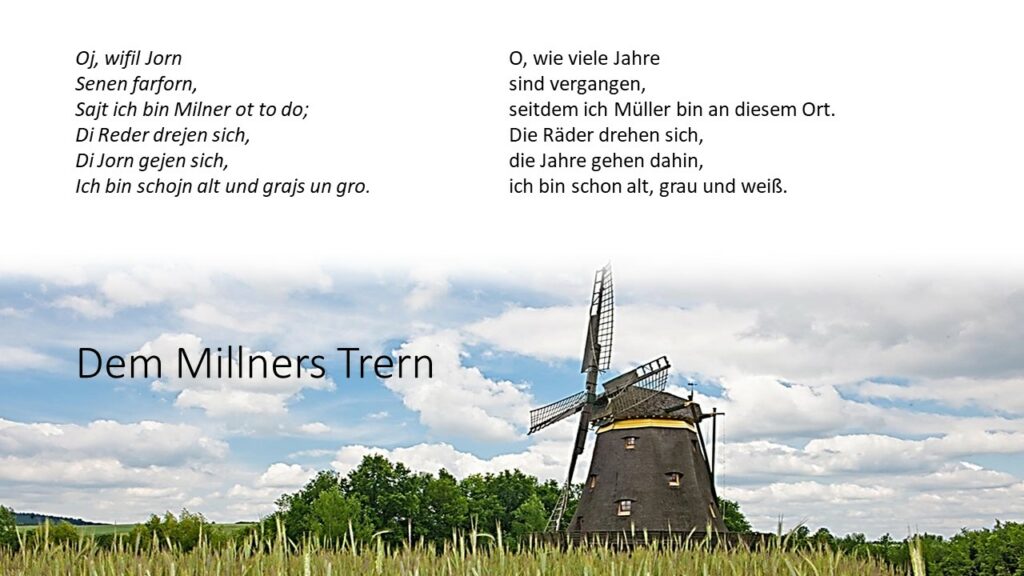

- Die jorn gejen sich. Erinnerungskultur in Kunst und Literatur nach 1945

Vortrag, ca. 90 min.

Der Holocaust ist eine Ungeheuerlichkeit, die sich jeder abschließenden Aufarbeitung verweigert; stattdessen arbeiten sich die Nachkommen von Tätern wie Opfern an einem – getrennten wie gemeinsamen – Gedenken ab, das eine schillernde Erinnerungskultur geschaffen hat. Im Bereich der bildenden Kunst und der Literatur entstanden und entstehen Dokumente einer Erinnerungsarbeit, die das Unfassbare immer wieder neu perspektiviert und damit zumindest Umgangsweisen für das Ungeheuerliche anbietet.

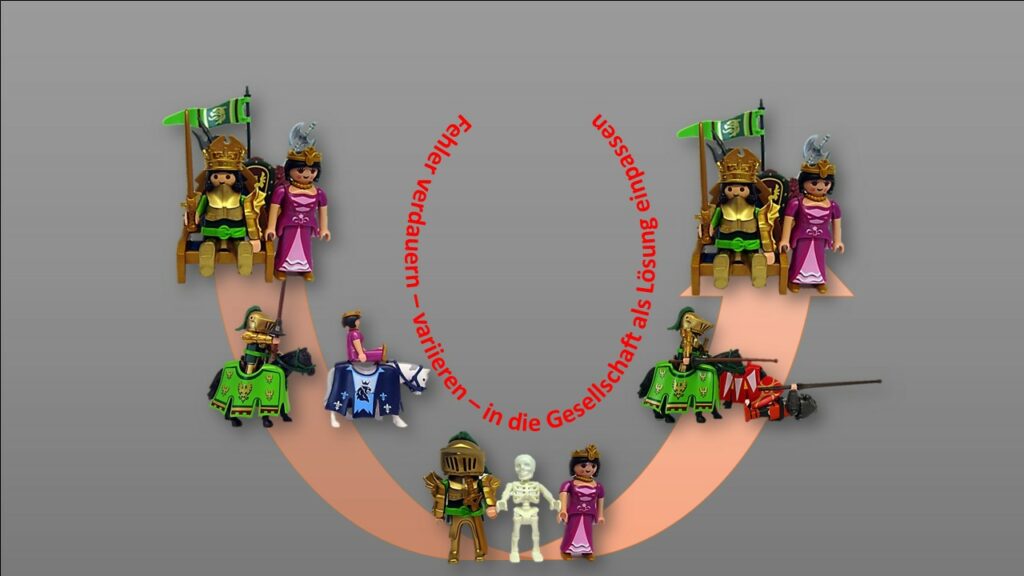

- Die Killer-App der Artusforschung: Hugo Kuhns Doppelwegmodell – Wohl und Wehe eines genialen Wurfs

Vortrag, ca. 120 min.

Der Mediävist Hugo Kuhn schrieb Mitte des 20. Jahrhunderts mit seinem Doppelweg-Modell Forschungsgeschichte: Er schuf ein Strukturmodell, mit dessen Hilfe die zuvor als recht bieder und schlicht erachteten frühen Artusromane Hartmanns von Aue differenziert interpretiert werden konnten. In der Forschung eröffnete dieser Entwurf eine Epoche faszinierender und komplexer Interpretationen der Artusromane, was schließlich aber auch zu Lähmung und Stagnation führte. Und dabei kommt der Begriff „Doppelweg“ im ursprünglichen Entwurf Kuhns – einem kurzen Aufsatz mit dem schlichten Titel „Erec“ – gar nicht vor. Der „Doppelweg“ gibt einen faszinierenden Einblick in sowohl in die Textinterpretation als auch in die Forschungsgeschichte der Mediävistik und bleibt – bei aller notwendigen Kritik – eine Sternstunde der Literaturwissenschaft.

- Gruß dich Gott, du lieber Netzen Gumen. Die Nürnberger Weingrüße als Geheimritus

Vortrag, ca. 60 min.

Der Nürnberger Handwerkerdichter Hans Rosenplüt erschafft in der Mitte des 15. Jahrhunderts etwa 20 Weingrüße: Trinksprüche, die den Wein feierlich begrüßen bzw. verabschieden und die offenbar als performativer Rahmen von Trinkgelagen fungieren – soweit, so banal.

Bei genauerer Betrachtung offenbart sich jedoch eine erstaunliche Komplexität: Anspielungen auf biblische Erzählungen, Kritik an der Wirtschaftspolitik der Reichsstadt, differenzierte Einblicke in die Weinpanschkultur und vor allem der Einsatz von Wein als Aus- und Entgrenzungsmedium machen die Weingrüße zu faszinierenden literarischen Perlen.

Freilich stellt sich die Frage, wer derart komplexen Texte benötigt, um sich kollektiv zu betrinken. Viele Indizien deuten auf eine spannende Antwort hin: Die Weingrüße könnten im Nürnberg des 15. Jahrhunderts zur regelmäßigen Abhaltung eines Geheimritus gedient haben, der es den Handwerkern ermöglichte, sich in Zeiten des Zunftverbots heimlich selbst zu verwalten.

- Iwein Löwenritter

Vortrag mit Performance, ca. 120 min.

Auch Romane wurden im Mittelalter aufgeführt. Ein Zeugnis dafür und wahrscheinlicher Aufführungsraum vor allem eines Artusromans ist das sogenannte „Ywain-Zimmer“ von Burg Rodenegg in Südtirol aus dem 13. Jahrhundert: Prächtige Wandgemälde, die alle vier Wände eines Raumes bedecken, erzählen differenziert die Geschichte von Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, und bieten vielfältige Möglichkeiten seiner Aufführung. Anhand einer Rekonstruktion der stark beschädigten Fresken können Aufführungsweisen des mittelalterlichen Artusromans – dramatisiert, skandiert, gesungen – auch heute noch performiert werden.

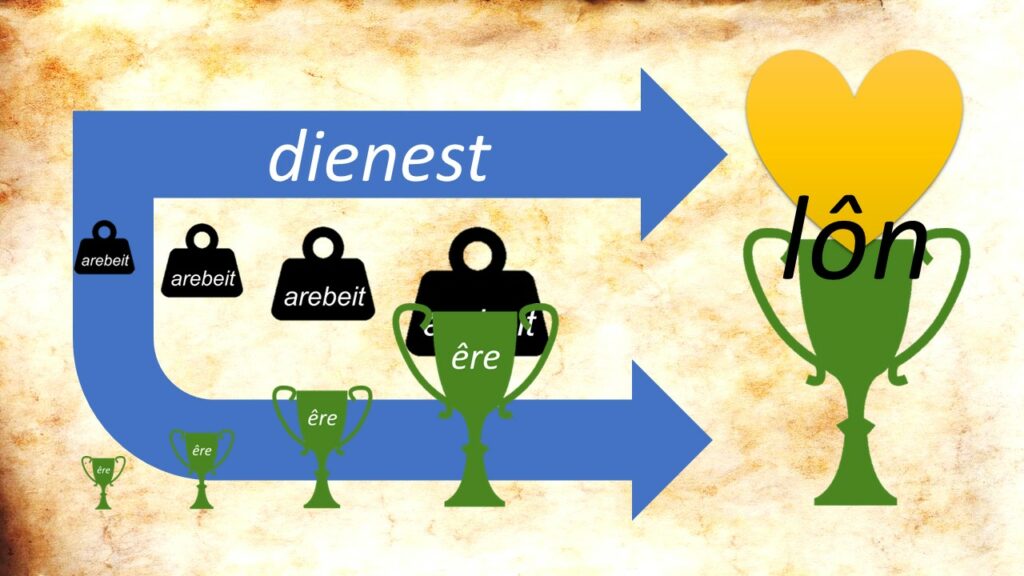

- Minne – die höfische Spielform der Liebe

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Die frühe Mediävistik des 19. Jahrhunderts sowie der klassische Hollywoodfilm des 20. Jahrhunderts malen ein sehr romantisches Bild dieser Sozialform, die im Minnesang ihren künstlerischen Niederschlag gefunden hat. Eine etwas nüchternere Betrachtung zeigt freilich, dass in den Minneliedern vor allem eines im Zentrum steht: Macht. Höfische Minne wird – wie exemplarisch an Hartmanns von Aue Minneliedern gezeigt werden soll – begreifbar als eine sehr männlich ausgerichtete Verhandlung von Macht und Herrschaft.

- Minne, Macht, Gewalt: Mittelalterlicher Minnesang von Hartmann bis Oswald

Gesprächskonzert, ca. 90 min.

Minnesang ist weitaus weniger romantisch, als es den Anschein hat: Grundsätzlich verhandeln die Minnelieder Machtverhältnisse, wie sie auch die politische Realität des Mittelalters bestimmt haben, projiziert auf eine (oft einseitige) Liebesbeziehung. Auch Gewalt wird vielfältig thematisiert, so dass sich die scheinbaren Liebeslieder bei genauerem Hinsehen als hochinteressante Diskussionen des menschlichen Miteinanders überhaupt entpuppen.

- Nibelungenlieder – Die Geschichte eines ‚deutschen‘ Mythos

Vortrag, ca. 120 min.

Das Nibelungenlied erzählt eine grausame Geschichte: den blutigen Untergang Tausender von Helden. Doch es gibt nicht nur ein Nibelungenlied: Die Geschichte des ursprünglich um 1200 gedichteten Epos wird über die Jahrhunderte wieder und wieder erzählt, so dass schließlich viele Nibelungenlieder einander überlappen, kommentieren und irritieren. Gerade im Umgang mit der erzählten Grausamkeit unterscheiden sich diese Fassungen und Perspektiven fundamental voneinander: Während in der Vormoderne die erzählte Grausamkeit Anlass für Trauer und Klage ist, wird sie im Zuge der Stilisierung des Nibelungenlieds zum ‚deutschen Nationalepos‘ seit dem 19. Jahrhundert zunehmend selbst zu einem positiven, identifikatorischen Wert, bis der Untergang der Burgunden schließlich zum Vorbild pervertiert wird.

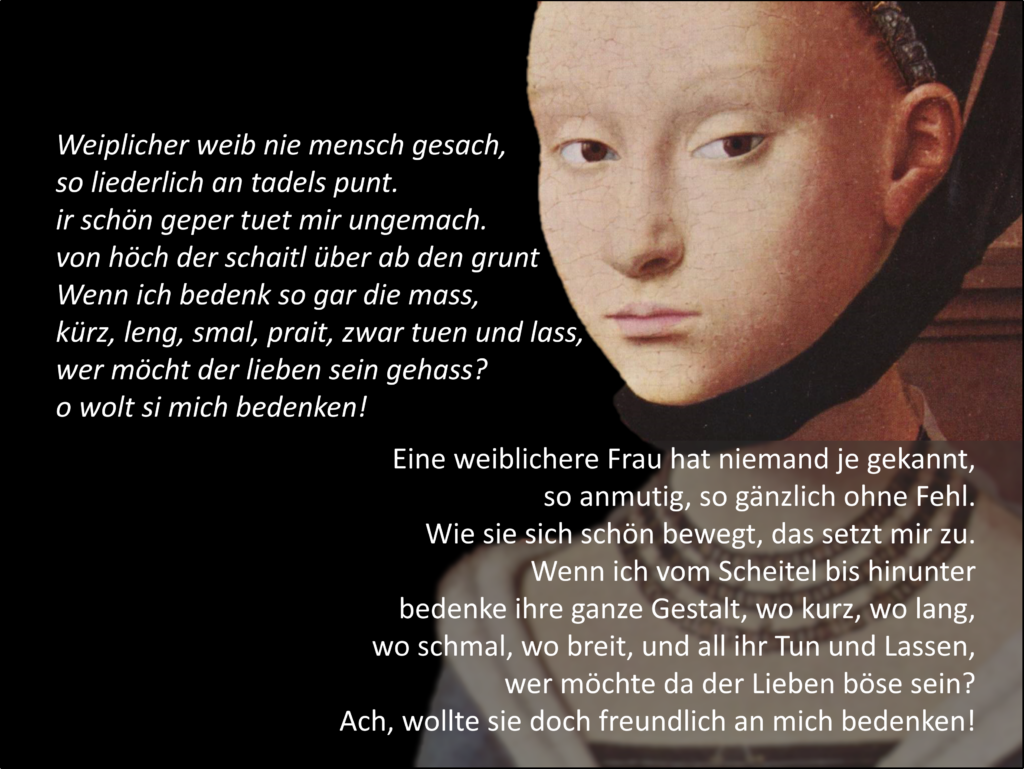

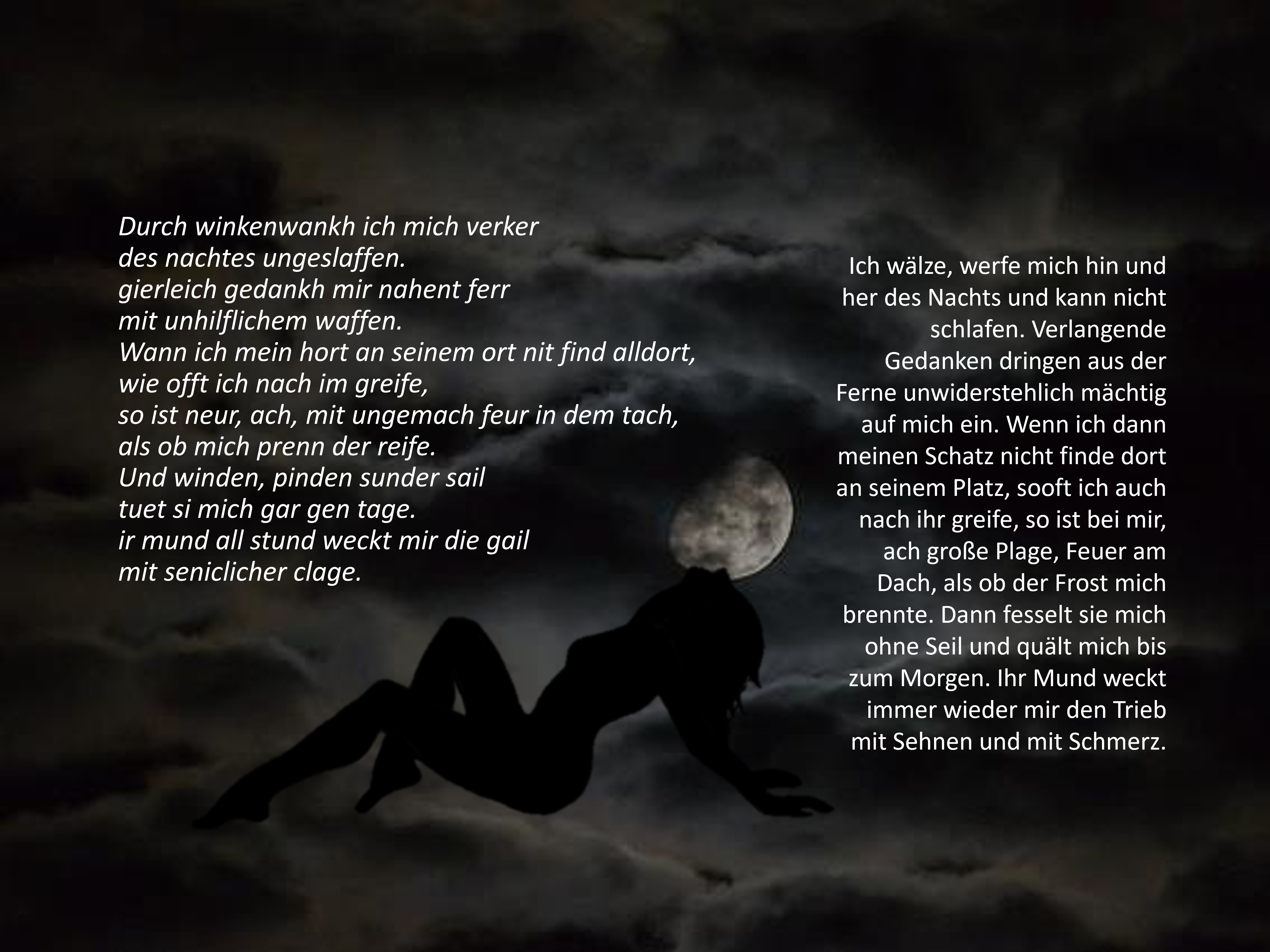

- Oswald von Wolkenstein. Dichtung und Wahrheit

Gesprächskonzert, ca. 120 min.

Ein narzisstischer Egomane, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ist sicherlich schwer erträglich – außer er unterhält uns als Sängerdichter mit seinen phantastischen Selbstbildern. Oswald von Wolkenstein, ein Tiroler Adeliger des 15. Jahrhunderts, verhandelt in seinem Minnesang und den politischen Liedern vor allem eines: sich selbst. Im Rahmen eines Gesprächskonzerts gibt es einen exemplarischen Einblick in sein so komplexes wie unterhaltsames Oeuvre.

- Schoin shtil in gesl: Ein jiddischer Liederabend

Gesprächskonzert, ca. 120 min.

Jiddische Lieder verbinden die genaue Beobachtungsgabe jiddischer Dichtung mit einer Musik, die zwischen Heiterkeit und Leid changiert. Oft genug auf abenteuerlichen Wegen aus Ghettos und Konzentrationslagern gerettet, geben sie heute Zeugnis ab von einer Enklave deutschsprachiger Volksmusik, die mit ihrem Witz den Verstand herausfordert und mit ihrer Schönheit die Seele berührt.

- Schtiler, schtiler, lomir schwajgn, K’worim wakssn do: Eine virtuelle Führung durch den Ebnether Judenfriedhof

Vortrag mit Musik und Performance, ca. 120 min.

Judenfriedhöfe sind heute noch vielerorts eindrucksvolle Zeitzeugen einer jüdischen Lebenskultur, die das irdische Dasein immer auch in einer Perspektive auf Gott ausrichtet. Anhand des Ebnether Judenfriedhofs können beispielhaft die religiösen Alltagspraxen sichtbar gemacht werden, die seiner Anlage und seinen Gräbern buchstäblich eingeschrieben sind. Auf dieser Basis kann der ‚gute Ort‘ (der jiddische Begriff für den Friedhof) als lebensbejahendes Zeichenprogramm gelesen werden.

- Spîlman, sing die maere mir! Mittelalterliche und ‚mittelalterliche‘ Erzähllieder

Gesprächskonzert, ca. 90 min.

Ganz viele wesentliche Aspekte der Musik des Mittelalters sind uns nicht überliefert und müssen rückerschlossen werden. Freilich sind bei diesen ‚Rekonstruktionen‘ unsere modernen Mittelalterbilder von entscheidender Bedeutung: Oft prägen unsere Vorstellungen vom düsteren, frivolen, vitalen, blutrünstigen, frommen, magischen … Mittelalter unsere Fassungen mittelalterlicher Lieder entscheidend mit oder aber münden in frei erfundenen ‚Mittelalterliedern‘, die eine nie existente Sehnsuchtszeit besingen. Im Gesprächskonzert werden solche musikalischen Mittelalterentwürfe ganz unterschiedlicher Epochen aufgeführt und immer wieder tatsächlichem mittelalterlichen Liedgut gegenübergestellt.

- Trinker oder Liebhaber? Wein und Eros als Konkurrenten

Vortrag, ca. 90 min.

Im modernen Volkslied werden Wein und Eros gerne als Verbündete inszeniert, doch für die Vormoderne gilt das nicht: Wein und Eros stehen im Mittelalter für zwei widerstreitende Lebensausrichtungen, die einander als erbitterte Feinde gegenüberstehen. In der sogenannten „Zecher- und Schlemmerliteratur“ bekommt der mitunter martialisch geführte Kampf zwischen Eros und Wein literarische Denkmäler gesetzt, die aus heutiger Perspektive zunächst befremdlich anmuten: Kleine Versepen, die dem übermäßigen Weinkonsum oder gar zweifelhaften amourösen Abenteuern huldigen? Bei genauerem Besehen freilich entpuppen sich diese Texte als komplexe und spannende Auseinandersetzungen mit einem höfischen Lebensentwurf, der immer auf ein Austarieren der Gegensätze abzielt.

- Umweg ins Paradies. Oswald von Wolkenstein und das Konstanzer Konzil

Gesprächskonzert, ca. 90 min.

Oswald von Wolkenstein ist uns heute bekannt als einer der faszinierendsten Dichterkomponisten des 15. Jahrhunderts. Tatsächlich aber war Oswald in erster Linie Politiker, der im Dienst zweier Kaiser stand und als Diplomat, Unterhändler und Spion fungierte. In allen drei Funktionen war Oswald auch im Rahmen des berühmten Konstanzer Konzils tätig, worüber er auch einige seiner Lieder schrieb. In diesen Liedern gewährt Oswald intime Einblicke – aber freilich nicht in die politischen Hintergründe seiner Missionen, sondern in den bunten Alltag rund um das Konzil. Sie sind – wie auch das Konzil selbst – Umwege ins Paradies.

- Vom Kriegsfürsten zum Schachkönig: Von Artus erzählen

Vortrag, ca. 120 min.

Mit Hartmann von Aue beginnt im deutschsprachigen Raum ende des 12. Jahrhunderts die Artusepik: Die Romane „Erec“ und „Iwein“ erzählen von den Abenteuern der titelgebenden Ritter, die immer wieder den Weg von Artus kreuzen. Irritierend dabei ist, dass Artus selbst weitestgehend passiv bleibt und eher zu einer statischen Institution wird – ganz im Gegensatz zu der Vitenlegende, die die Chroniken zeichnen. Warum wird Artus in den Erzählungen um ihn passiv? Und warum bleibt er dennoch – oder deswegen? – zentraler Bezugspunkt seiner Ritter? Der Erec-Roman gibt ein ideales Beispiel für eine Erzählweise von Artus, die über zweihundert Jahre ein sicheres Erfolgsrezept bleiben wird.

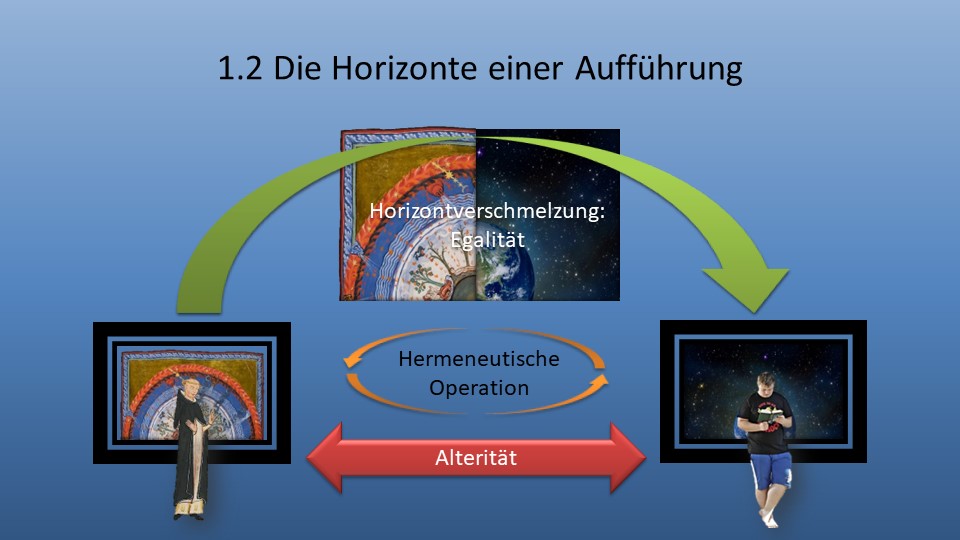

- Von der Handschrift zur Interpretation. Faksimiles als mittelalterliche „Gebrauchsanweisungen“

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Die Literatur und Musik des Mittelalters wurde aufgeführt. Aber aus dem Mittelalter sind bekanntlich keine akustischen Aufzeichnungen überliefert, sondern lediglich Handschriften, die selbst interpretationsbedürftige Kunstwerke darstellen. Wenn wir wissen wollen, wie Musik geklungen und rezitierte Texte gewirkt haben, geht der Weg durch die handschriftliche Überlieferung – eine faszinierende Entdeckungsreise, die keine Gewissheit, aber jede Menge Entdeckungen liefert.

- Wer ist Artus? Mythos und „Wahrheit“

Vortrag, ca. 120 min.

Die Quellen zu Artus reichen bis in das 9. Jahrhundert zurück und gehen in die Tausende. Die frühesten Chroniken erwähnen Artus nebenbei als schlagkräftigen Kriegsfürsten, spätere Ausgestaltungen erweitern die spärlichen Nachrichten zu einer umfassenden Legende. Nicht erst für uns stellte sich dabei die Frage, wer Artus eigentlich ist und welche Elemente „wirklich“ zu seiner Geschichte gehören. Angefangen bei der Historia Brittonum von Nennius bis hin zu rezenten Artusfilmen spannt sich ein weiter Bogen über das Faszinosum Artus, und bei aller Differenz im Einzelnen ist eines immer gleich: Entworfen wird stets der „wahre Artus“.

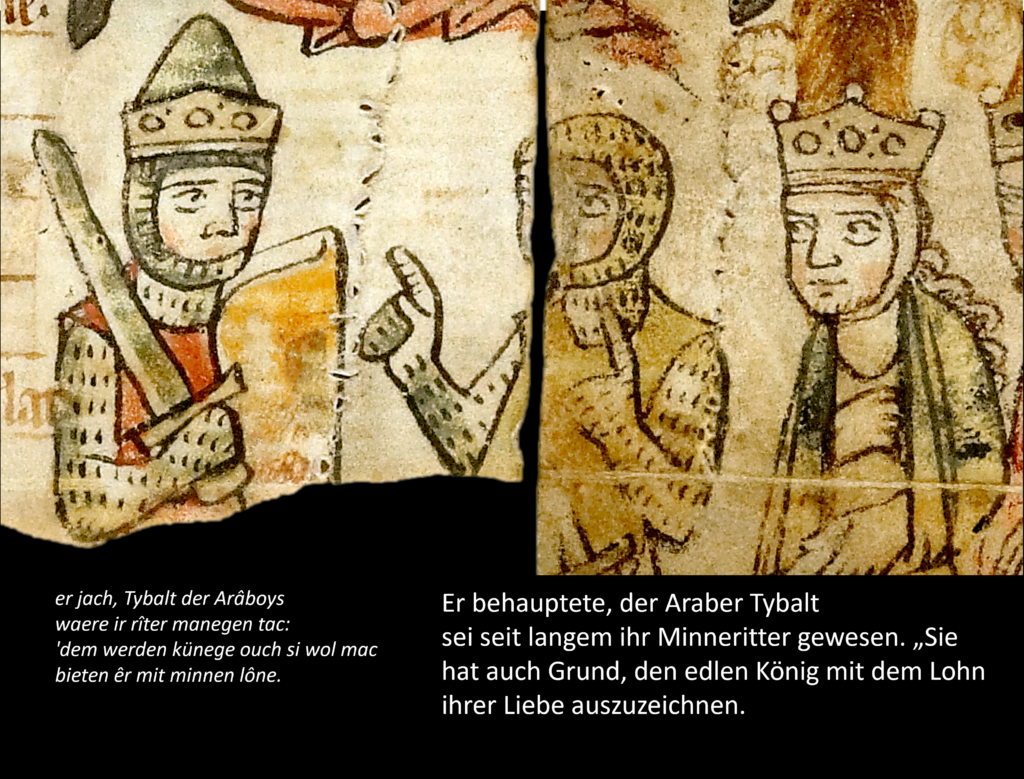

- Willehalm. Die ‚Große Bilderhandschrift‘ aufgeführt

Gesprächskonzert, ca. 90 min.

Der „Willehalm“ Wolframs von Eschenbach gehört zu den wichtigsten Romanen des Mittelalters und ist nicht zuletzt durch die sogenannte „Toleranzrede“ Gyburgs berühmt geworden, die für einen friedlichen Umgang über Religionsgrenzen hinweg plädiert. Die in München und Nürnberg gelagerten Fragmente der ‚Großen Bilderhandschrift‘ überliefern uns einige Ausschnitte einer prachtvoll gestalteten Bilderhandschrift des Romans, in der Bild und Text zu einer spannungsvollen Narration verschmelzen.

Das Konzert präsentiert alle überlieferten Bilderseiten der ‚Großen Bilderhandschrift‘, zusammengestellt zu einer Aufführungsfassung des Willehalm in Auszügen, wobei der Text gesungen, skandiert und rezitiert wird.

- Wu wel ich wojnen? Das Leben deutscher Jüdinnen und Juden durch die Geschichte

Vortrag mit Musik, ca. 120 min.

Die Geschichte deutscher Jüdinnen und Juden ist eine Geschichte der Marginalisierung zwischen Duldung und Völkermord, und dies bereits lange vor dem Holocaust: Schon im Mittelalter werden die Verschwörungstheorien ausgebildet, die später rassistische Paradigmen begründen und auch heute wieder Verschwörungserzählungen befeuern. Parallel dazu sind aber auch durchweg tolerante Formen des Miteinanders erkennbar, die eine komplementäre, wenngleich unscheinbarere Geschichtslinie zeichnen.

- Zaubersteine, sprechende Hähne und Perlen der Erkenntnis: Das Mittelalter und seine wahre Magie

Vortrag, ca. 90 min.

Das Mittelalter fasziniert mit einem reichen Spektrum an magischen Elementen, angefangen bei heilbringenden Steinen, kraftspendenden Gürteln, Zauberschwertern bis hin zu magischen Ringen. In dieser Epoche verschmelzen Magie, Religion, Rituale, Medizin und Minne zu einem geheimnisvollen Geflecht. Was auf den ersten Blick möglicherweise als naive Rückständigkeit erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein erstaunlich kluger Umgang mit Problemen.